こんにちは。かわ吉です。

予想分配金提示型ファンドは、インカム狙いの投資家にとって最適なファンドの1つです。

ただメリットがあればデメリットももちろんあるわけで、良い面ばかりを見て商品選びをすると大変なことになる可能性があります。

そこで今回は、予想分配金提示型ファンドのデメリットを3つ紹介します。

メリットとデメリットをしっかり天秤にかけて、投資の有無やポートフォリオの組入比率を決めていただくと致命的な失敗は避けられると思います。

この記事がその判断材料になれば嬉しいです。

①下落局面はダブルパンチ

予想分配金提示型ファンドは、相場が好調な時に分配金を多めに出すファンドです。裏を返せば、相場が良くないときは、分配金を減らしたり0になる可能性があります。

ここで注意しないといけなのは、相場が悪い時は投資元本も割れて分配金も0になる可能性があるということです。

個別銘柄やETFへの投資であれば、相場が悪くても少なからず配当金や分配金が出る可能性がありますから精神的な安定剤になります。

ただ予想分配金提示型ファンドは、この分配金という精神安定剤が無くなる可能性がありますからこの点はデメリットになります。でも相場が悪い時に分配金を出さないことで、元本の取り崩しを防げるので経済的にはメリットがありますが、精神的には分配金が出ないことがデメリットになる可能性があります。

②リスク度合いの高いファンドが多い

予想分配金提示型ファンドの投資対象は、株式やリートなどのリスク度合いの高い資産が圧倒的に多いです。

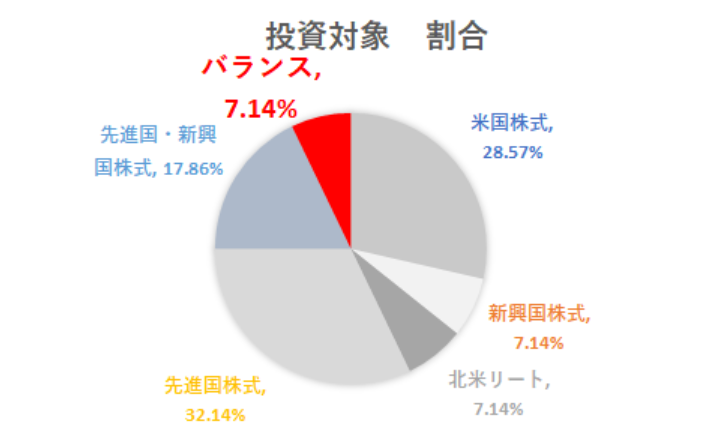

予想分配金提示型ファンドの投資対象を円グラフでまとめてみました。

バランス型ファンドの比率が全体の7%程度ですし、バランス型ファンドも1種類しかありませんから選択肢がまだまだ少ない状況です。

投資初心者の方は、この点には注意して欲しいです。一括で全力投資はあまりオススメできません。

それでも予想分配金提示型ファンドへの投資を検討したい人は、『アライアンスバーンスタイン米国成長株投信』をオススメします。このファンドであれば長期保有も十分可能ですので買付後の管理も比較的容易だと思います。

ただ買う回数は複数回に分けて購入することをおすすめします。『アライアンスバーンスタイン米国成長株投信』のオススメの買い方に関しては以下の記事で解説していますのでご覧ください。

③運用管理コストがまだ高すぎる

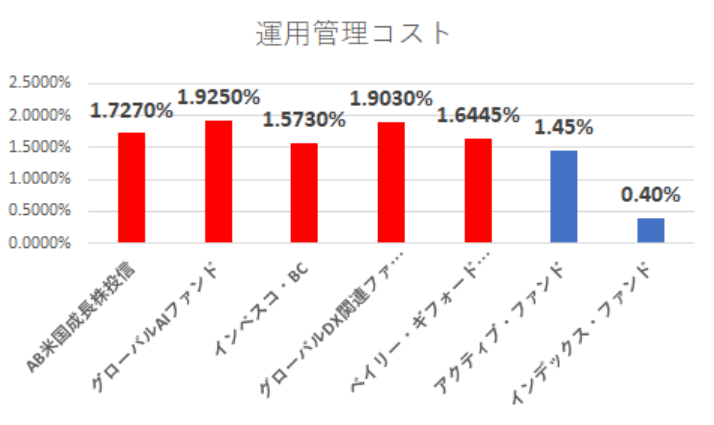

予想分配金提示型ファンドはまだまだ運用管理コストが高いです。

運用管理コストだけで商品の優劣を決めるのは本末転倒ですが、商品選びをするときの重要な要素であることには変わりないです。

もう少し運用管理コストが下がれば、予想分配金提示型ファンドはもっと浸透してくると思います。

分配金を効率よく受け取れる仕組みは、予想分配金提示型ファンドしかありませんからそこは甘んじて受けいるしかありませんね。

まとめ

今回は、予想分配金提示型ファンドのデメリットを3つ紹介しました。

その3つとは、『下落局面ではダブルパンチを食らう・リスク度合いの高いファンドが多い・運用管理コストがまだ高すぎる』でした。

良い面だけはなく、悪い面をしっかり把握した上で投資しましょう!!

ではまた